スコールの原点

愛のスコールを生んだのは、

人、酪農、そして地域への愛だった。

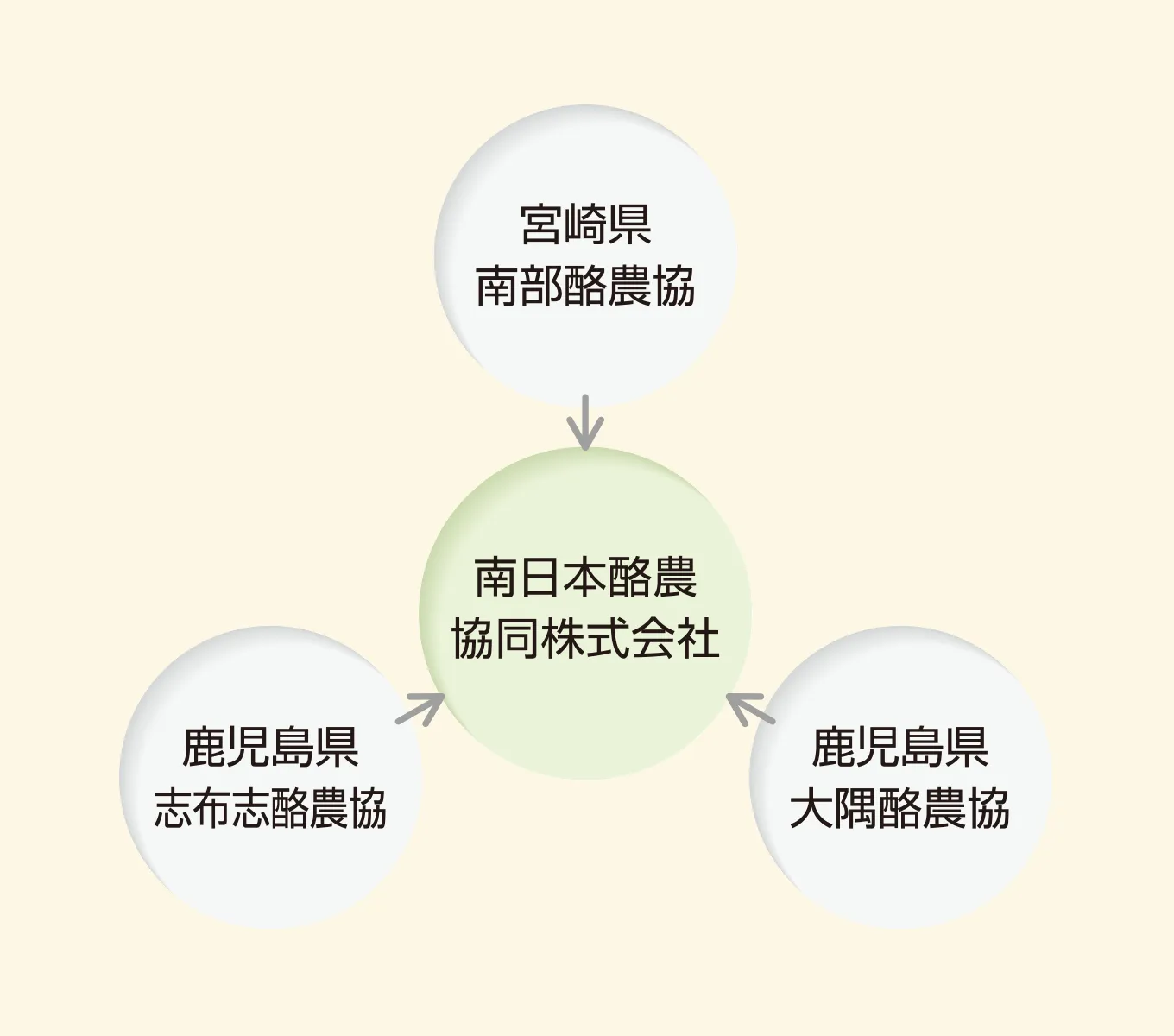

スコールの誕生は1971年(昭和46年)。だが本当のはじまりは、その10数年前にさかのぼる。1960年(昭和35年)、『南日本酪農協同』誕生。

南日本酪農協同は酪農家と共に、一つの使命を掲げた。スコールとは、まさに南日本酪農協同の企業理念の象徴なのである。

昭和30年代、苦境にあった

南九州の酪農家。

日本初の乳性炭酸飲料として生まれ、今や幅広い世代に親しまれているスコール。この開発には、当時苦境にあった酪農家たちを救いたいという『南日本酪農協同』(以下、南酪)の願いがあった。その願いは、南酪の発足理念と結びついたものでもある。

1950年代半ば、南九州の酪農業は、先の見えない不安に包まれていた。特に混乱をもたらしたのが、1954年(昭和29年)制定の「酪農振興法」に基く霧島集約酪農地域指定と、これにともなう巨大企業の工場進出だ。加えて、安定しない乳価や年々増える冬場の余剰乳問題など、地元の酪農家と酪農協に悩みの種は尽きることがなかった。

苦境に立ち向かうため、

3つの酪農協が合併。

こうした酪農事情に、精神的にも経済的にも追いつめられる南九州の酪農家。この状況を打開し、地域酪農の発展をはかるには、生産から処理・加工まで一貫して行なえる組織を持つしかない。そう考えた『南部』『大隅』『志布志』の三つの酪農協は、協議を重ねた末に、一つの企業体としてまとまることを合意。それが『南日本酪農協同』発足のきっかけだった。

初代社長には、大手乳業メーカーの出身で、当時まだ36歳だった木之下利夫氏が迎えられた。乳業会社としての運営が目的の南酪にとって、乳製品加工技術や経営ノウハウを持つ木之下利夫氏はまさに適任。木之下氏が社長就任を承諾した瞬間から、南日本酪農協同の歴史は最初の一歩を踏み出した。

設立当初から

重くのしかかった

余剰乳処理の問題。

とはいえ設立当初は波乱のスタート。中でも有効策のない余剰乳問題は深刻だった。冬場に需要が落ちる飲用乳は、貯乳タンクが満杯になると新しい生乳と入れ替えるために大淀川へ流された。余剰乳の処理を行なうにも、「酪農振興法」の関係から工場の建設許可すら下りなかった。余剰乳を練乳に加工することで対処したものの、1962・63年(昭和37・38年)と1968・69年(昭和43・44年)の不況時にはその練乳も大缶で7万缶も残り、組合員の給与や酪農家への支払いが滞ったこともあった。

新しい乳製品開発

余剰乳問題を解決する

新たな乳製品開発に挑む。

酪農家を守るため、新たな道を探しはじめた南酪。余剰乳対策、そして新しい乳製品開発。

1970年代初頭、ついに様々な試みに光が射し始める。

追われる余剰乳対策、

新しい乳製品への取り組み。

その後も南九州では、酪農家にとって経営の難しい状況が続いた。ライフスタイルの変化や悪天候などにより需要と供給のバランスが読めず、常に乳価は不安定。生産者団体による乳価値上げ運動も起きた。南酪もまた、同じように価格が浮き沈みする練乳に翻弄される。しかし、もし練乳の加工技術がなければ、早いうちに独立経営の道は閉ざされていただろう。少しずつだが余剰乳問題への取り組みも進んでいた。練乳への加工のほか、1969年(昭和44年)に完成した鹿屋工場により、脱脂粉乳への加工も可能に。バター生産設備も増強され、様々な加工手段で余剰乳対策に取り組んでいた。

こうした自助努力の一方で、余剰乳は依然として増え続けた。酪農家を不安にさせないよう、南酪では「いつでもすべての乳を酪農家から買い入れる」とのルールを設けていたからだ。当然ながら南酪の財政は圧迫されていく。当時、開発陣は、変化する消費者ニーズに対応するため、新しい乳製品の開発に着手していた。先駆・独創を掲げ、様々な新製品を企画・開発。試行錯誤を繰り返す中で、いくつかのかすかな光も見え始めていた。

日本発祥の新しい

乳製品こそが、様々な課題を

クリアする答えだった。

新製品のアイデアを最初に思いついたのは、ほかならぬ技術畑出身の木之下だった。その内容は「牛乳と炭酸を組み合わせる」という斬新なもの。これは、木之下が常日頃から考えていたテーマ「牛乳が苦手な子どもたちにも、栄養豊富な牛乳を飲んでもらえる方法はないだろうか」という問いへの答えでもあった。

その頃、社内の技術者たちの間でも「新しいジャンルの乳製品をつくりたい」という声が上がっていた。当時は炭酸飲料がブームを迎えており、「南酪らしい、乳を活かした炭酸飲料はできないだろうか」という発想が生まれたのだ。南酪の企業ポリシーである「先駆・独創」は、もうこの頃から芽吹いていたのである。

当時の技術者の一人が振り返る。「とにかく日本初の製品がつくりたいと、みんなで話し合っていました。日本の乳飲料だから和食に合うものがいい。それを毎日全国で飲んでもらえたら、結果的に余剰乳の消費にもつながるはずだと」。

そうした気運の中、木之下からの指示もあり、新製品開発が加速していく。しかし、それは全く未知のジャンルの製品づくりであり、技術的にも非常にハードルが高く、開発には困難を極めた。当時、開発人員や費用も十分ではなく、不安と焦燥の中で新製品開発が行われていたことは、想像に難くない。

スコールの誕生

乳のことは負けられない。

乳業メーカーのプライドが、スコールを生んだ。

新飲料開発は新設された大阪研究室に託された。加工乳製品のラインナップ強化を目的に立ち上げられたこの部署は、当初わずか2名の研究員と大学から呼び寄せたアシスタントでスタートした。

新しい飲料を開発するにあたり、課題はいくつもあったが、最大の関門は、炭酸で割った牛乳がすぐに固まるという凝固問題。当時は競合メーカーも「炭酸と乳は混ざらない」と認識しており、乳性炭酸飲料の製品化を阻む大きな壁として立ちはだかっていた。なぜ炭酸を加えると乳は固まるのか。簡単に言うと、乳の白さを作るたんぱく質=カゼインが、炭酸によって凝集し底に沈むのだ。しかし大阪研究室チームは見事にこれを解決。新しい乳製品開発の最大の難関をクリアした。余剰乳問題をはじめ、酪農や会社を取り巻く不安解消に取り組んできた結果が、実を結んだ瞬間でもあった。

初代社長木之下が納得する味わいと香りを求めて。

もちろんミッションはそこで終わりではない。次は、「味」「香り」「のどごし」を決める作業が待っていた。チームは何度も木之下に試作品を届けるが、そのたびにこう言って突き返された。「もっと奥行きがあり、フレッシュじゃなくてはダメなんだ」。社長のこだわりに応えるべく、チームも意地をみせた。糖度やフレーバリングについてあらゆる検討を重ね、「この飲料には柑橘系フレーバーが合う」という結論の元で調合を継続。乳由来のコクと柑橘由来のスッキリ感を掛け合わせたのだ。木之下がOKを出したのは、発売直前のぎりぎりのタイミングだった。

酪農家から生まれた会社だから、乳のことでは負けられない。

製法を確立し、舞台が工場に移ってからも研究チームの仕事は続く。とりわけ乳の品質コントロールが難しく、これが不安定だと液体の沈殿や凝固を生んでしまう。牛は1頭ずつ育った環境が違い、乳の成分も朝と晩で差が生じる。乳とは、それほどデリケートな素材なのだ。

それでも南酪は酪農家から生まれた乳業メーカー。どんな競合他社よりも乳の知識や技術の蓄積は深い。当時の研究チームを奮いたたせていたのは、「乳のことなら誰にも負けない」というプライドだった。だからこそ徹夜で問題解決にあたり、こつこつと品質改良に取り組むことができたのだろう。寝食を忘れ、ひたすらに揺るぎない基礎を築いた彼らの存在なくして、スコールの歴史は語れない。

宮崎発、日本初。かつてない乳性炭酸飲料が完成。

開発から完成までおよそ2年を費やし、1971年(昭和46年)、ようやく日本初の画期的な乳性炭酸飲料は完成をみた。開発室長とチームの技術者が挙げた成果は、その後の南酪の未来を大きく変えることになる。

「苦労は多くても充実した毎日。自分たちで日本初の製品を作ってやろうという意識が、頑張りを支えていました」と前出の技術者。「開発中は、どれだけ売れる商品になるだろうかと不安もありましたね。でも社長と一緒に進んでいけば、きっとなんとかなる。みんなそう信じて進み続けたんです」。当時の苦労と完成の喜びを振り返る。

商品名とデザイン

愛を込めて生まれた

ネーミングとパッケージデザイン。

商品名発案の地は意外にも北欧・デンマーク。

苦心の末に完成した新飲料の名は〈スコール〉。スカンジナビア3国で「乾杯!」を意味するこのフレーズは、デンマーク外遊の際、木之下初代社長が現地の友人宅に招かれた時にひらめいたものだ。

また熱帯地方にはスコールと呼ばれる、暑さをやわらげ、大地にうるおいをもたらす夕立がある。つまり北では「乾杯」、南では「乾きをうるおす恵みの雨」。幅広い世代に愛されることを目指した商品にはぴったりだった。

ところが、この名称はすでに東京の飲料メーカーが商標登録済み。交渉すると、幸いにも「九州だけの販売なら」と了承してくれた。関西をはじめ全国でスコールの販売網が広がるのは、のちに同社から商標権を正式に譲り受けてからのことである。

スコールらしい清涼感を表現したデザイン。

スコールの清涼感を伝えるロゴデザインも消費者から好評を博した。ロゴの下地の白十字は、南酪のシンボルマークでもある南十字星の輝きと牛乳を表現。Skålの⽂字の<a>の上部に配置した⽩⿃のアイコンは、デンマーク⽂字の<å>をデザイン化したものだ(⽩⿃から⽻根状のエレメントを経て、現在は南⼗字星のエレメントに変更)。なお白鳥がモチーフになったのは、名称発案の地・デンマークの国鳥であることや、爽やかさと清潔感が白い乳性炭酸飲料のイメージに合っていたからだという。

宮崎発、日本初。かつてない乳性炭酸飲料が完成。

開発から完成までおよそ2年を費やし、1972年(昭和47年)、ようやく日本初の画期的な乳性炭酸飲料は完成をみた。開発室長とチームの技術者が挙げた成果は、その後の南酪の未来を大きく変えることになる。

「苦労は多くても充実した毎日。自分たちで日本初の製品を作ってやろうという意識が、頑張りを支えていました」と前出の技術者。「開発中は、どれだけ売れる商品になるだろうかと不安もありましたね。でも社長と一緒に進んでいけば、きっとなんとかなる。みんなそう信じて進み続けたんです」。当時の苦労と完成の喜びを振り返る。

スコール発売

1972年(昭和47年)4月スコール本格発売。

まったく新しい飲料に、市場は…。

いよいよ乳性炭酸飲料「スコール」の販売開始。しかし、その滑り出しは順調とは言えなかった。

なかなか売れなかったスコールの下積み時代。

1972年(昭和47年)、ついに業界でも初となる乳性炭酸飲料「スコール」の販売が開始された。「自信はある。あとは消費者に伝えるのみ」これまで長年の研究開発に携わってきた社員たちの胸は、安堵と不安の気持ちが交錯していた。新入社員時代に乳製品課にいた社員は、その頃のことを語る。「スコールの販売が開始されたのは4月のこと。当時は一斉出荷というのがあり、1~3月の間にどれだけ問屋に卸せるかが、その年の会社を支えていました。しかしスコールの売上はなかなか伸びない。これまでにない新しいジャンルの飲料だったから、小売店でもハケが悪かったのです」。

発売当時の日本の時代背景、飲料業界の動向は…。

スコールが発売された1972年と言えば、日本は高度経済成長が終焉を迎え、安定成長へとシフトしていくタイミング。第一次田中内閣が発足した年でもあった。1960年代半ばのいざなぎ景気により、新・三種の神器と呼ばれる、カラーテレビ・クーラー・自動車も普及の一途を辿っていた。

飲料業界においても、様々な変化が訪れていた。1967年に新100円玉、50円玉硬貨が発行。素材が白銅に変更され、大量生産が可能になったことから、自動販売機の普及が遅れていた日本でも急激に普及しはじめた。そして、缶飲料が自動販売機に導入され、ジュースや缶コーヒー、炭酸飲料がさらに身近なものへと変わっていったのである。

1970年代半ばの資料によると、ソフトドリンク市場は毎年2桁成長を続けるほど、好調だったようだ。ソフトドリンクは、乳飲料や乳酸菌飲料から構成される「乳性飲料」、「果実飲料」、「炭酸飲料」に分類されるが、自然食と栄養を求める社会意識の高まりもあり、乳性飲料や果実飲料が注目を集めつつあった。

後押ししてくれる時代背景とは逆に、苦戦したスコールのデビュー期。

長年の研究を重ね、開発に成功し、味もパッケージデザインも妥協することなく生まれたスコール。開発に携わった社員、工場で製造を担当する社員、営業担当のすべてが自信を持っていた新しい乳性炭酸飲料が、デビュー期に苦戦したのはなぜか。憶測も含めていくつかの理由が考えられる。

まずは、乳性炭酸飲料という新しいジャンルが受け入れられなかったこと。当時は果実系ジュースや缶コーヒー、サイダー等の炭酸飲料は市場に数多くあった。しかし、発酵乳をベースにした微炭酸の乳性炭酸飲料は、その味も舌触りも容易には想像できなかったのではないだろうか。さらに、全体に緑色をまとった瓶からは中身の味わいが想像できなかったはずだ。

そして207ml瓶で35円という価格も購入のハードルを上げていたようだ。スコールの原料はどれも自然のものばかり。人工着色料、安定剤、人工甘味料などを一切使用していない。自然由来の原材料で製造するから、当然原料費も製造工程・時間も多くかかり、全体の製造コストも高くなるのだ。そのため他の清涼飲料よりも割高な価格設定になったようだ。

スコールの拡がり

米屋・学校・銭湯まで…。

TVCMをきっかけに販路が一気に拡大し、

スコールの名は広まっていく。

人気に拍車がかかったスコール。製造体制の拡充に取り組み、販路が拡大。全国展開に時間はかからなかった。

売上拡大のために知恵をしぼる日々。

ふとした一言がヒントに変わった。

小売店で蜘蛛の巣が張ってしまったスコールのケースを目にすることもあるほど、売上は低迷。「どうすれば売れるのだろうか?」社員たちは、新たな壁に悪戦苦闘した。そんなとき、担当課長の「クジをつけたらどうだろうか?」という一言が、後のスコールの運命を変える。当時、人気だったクジ付きアイスクリームにヒントを得ての言葉だった。不安もあったが、行動するしかない。とりあえず、瓶に当たりクジ付きの紙を付けて売ってみたのがすぐに完売。それからは、瓶の王冠の裏にクジを付けるようになり、子どもたちの間で瞬く間に話題に。元々、味と品質には自信のあったスコール。少しずつ消費者に受け入れられていった。

クジ付きスコールが大当たり。

寝る間を惜しむほどの日々が始まる。

当時としては目新しかったクジ付き飲料の販売。小売店の前には当たりを探すため、瓶を斜めに傾けて凝視している子どもたちの姿がよく見られるようになった。当たりを狙って複数本買ってくれるので、売上は急上昇。ときには、100ケース注文が来ても10ケースしか卸せないほど品薄になることもあった。24時間3交代でスコールを製造したがそれでも間に合わず、寝る間も惜しむほどの日々が始まった。

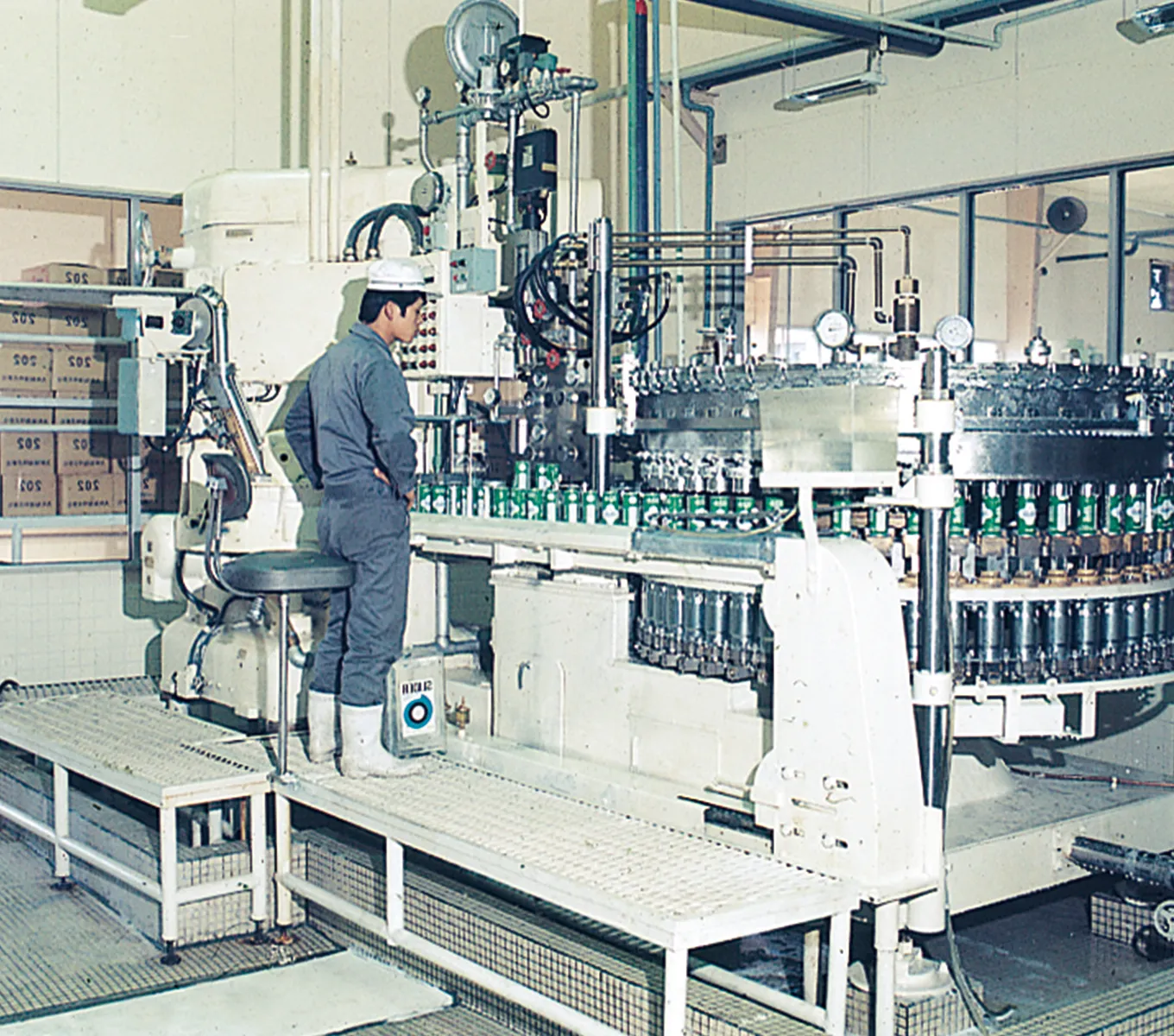

フル稼働の状況打破のため福岡と大阪へ製造ライン確保。

販売が急増したスコールの製造ラインは、うれしい悲鳴をあげていた。「もう鹿屋工場だけでは追いつかない」。鹿屋工場のフル稼働でも充足できなかった状況に、1973年(昭和48年)に福岡の全酪新世乳業に瓶のスコール、佐賀園芸連(現・ジェイエイビバレッジ佐賀)に缶のスコールの製造委託を行い、北部九州での発売に備えたのは、自然の流れだった。さらに大阪のセブンアップ飲料関西(現・チェリオコーポレーション)にも製造委託を行い、関西地区での販路も確保した。

大阪からさらに名古屋へ。そして全国区へ。

さらに1975年(昭和50年)には、いよいよ中京地区でも販売を開始。それに合わせて小牧市のセブンアップ飲料中京(現・チェリオコーポレーション)にて、委託生産を開始することとなった。その当時の鹿屋工場や外部委託先工場では、できたばかりのスコールが次から次にトラックに積み込まれ出荷、繁忙期では積み込みを待つトラックの長蛇の列ができるほどだった。「あの光景は今でも忘れられません」。当時の製造担当者はそう語る。スコールの人気が上がるにつれ、その列は伸びていった。

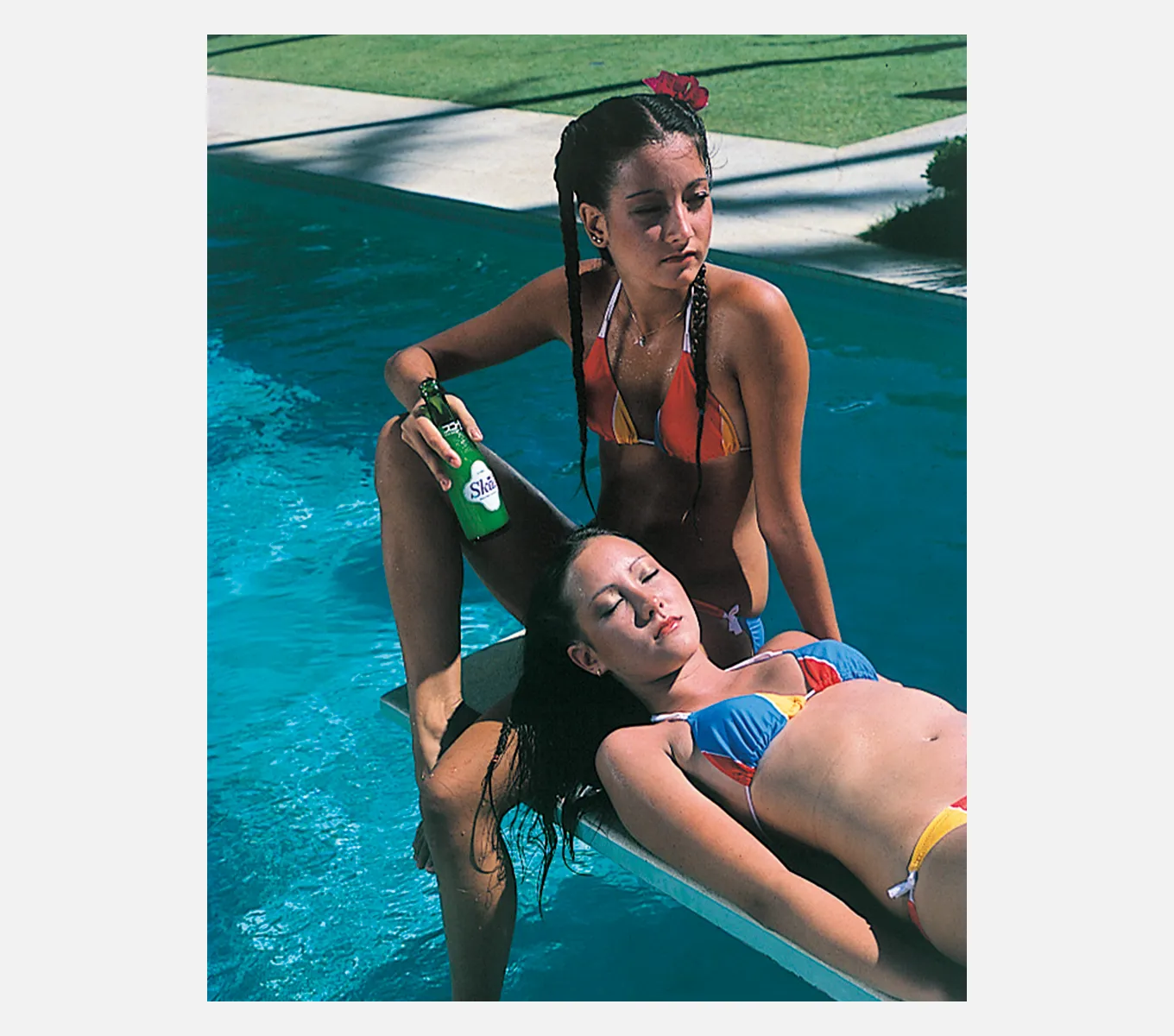

関西エリアで「風呂上がりにスコール」が定着した理由。

1973年(昭和48年)当時の関西地区での販売にあたっては、製造を委託したセブンアップの販売ルートを主軸に、地場の乳業メーカーの協力によって銭湯での販売が行われた。多くの銭湯にスコールがあったため「風呂上がりにはスコール」というイメージが浸透。現在でも関西出身の人には、銭湯の後にはスコールを楽しむ人がいるという。他にも米屋や学校など様々な場所で販売されたが、特に九州では、他の飲料に比べて乳性のため体に優しいという理由で多くの学校に支持された。そのため、スコールを見ると学生時代を思い出すという大人も多い。

関西進出時には、社運をかけた広告プロジェクトが始動。

工場ラインの拡充とともにスコールのさらなる販売増をめざし、広告宣伝にも力を入れた。関西進出の際、当時の広告代理店から宣伝費1億2千万円の企画提案が持ちかけられた。しかし、当時の売上はおよそ30億円。広告費としては非常に大きな金額だったが「利息なし・ある時払い・5年間猶予」という条件でその場で承諾。関西でのCMプロジェクトが始動した。

スコールの進化

子どもたちの喜ぶ顔を思い浮かべ、

様々なフレーバーが誕生。

ついに全国で爆発的人気を得たスコール。

販売から6年後の1978年(昭和53年)、スコールの味にバリエーションが広がっていく。

見た目にも楽しい、カラフルな信号機シリーズが登場。

スコールは、乳性を大切にした味わいのホワイトが基本だが、そんなホワイトに加え、1978年(昭和53年)には果汁を加えた新フレーバーの「スコール・レモン」と「スコール・アップル」の販売を開始。基本の味わいにほのかな爽やかさや甘酸っぱさが加わったこの新フレーバーは、ホワイトと三つ合わせて、「信号機シリーズ」として多くの注目を集めた。これをきっかけにメロンやイチゴ、青リンゴなど、様々なフレーバーを期間限定で販売。選べる楽しさと見た目の美しさで、子どものみならず大人からも好評を得た。

変化する時代に、変わるものと変わらないものを。

季節や流行、市場の変化を取り入れた新フレーバーの販売で、スコールには多くの姉妹品が生まれた。しかし、その根底にあるのは、販売以来変わらないホワイトの味わいだ。これまで類を見ない全く新しいジャンルとして生まれたスコールには、乳業メーカーとしての誇りやこだわりが余す所なく詰められている。「牛乳嫌いの子どもたちに、おいしく牛乳を飲んで欲しい」、そんな変わらない想いと時代の流れを汲んだ新しいおいしさの追求。愛のスコールという精神は、販売以来ずっと受け継がれてきたものなのだ。

History

スコール史

- 1971 (昭和46年)

- 商品開発と情報収集のために大阪研究室を開設。スコールの商品化に成功する

- 1972 (昭和47年)

- 鹿屋工場に瓶ラインが完成し、スコール発売開始。

- 1973 (昭和48年)

- 北部九州、関西地区でスコールの製造委託、販売を開始。

- 佐賀園芸連に缶スコール製造委託を開始。特に関西地区ではテレビCMの影響もあって大ヒット商品となる。

- 1975 (昭和50年)

- 中京地区での製造委託、販売を開始。

- 1978 (昭和53年)

- スコールホワイトに果汁系のフレーバーを加えたスコールアップル、スコールレモンを発売。

- 1982 (昭和57年)

- 商品開発とアメリカ・ランドレーク社にスコールの技術供与を開始。情報収集のために大阪研究室を開設。スコールの商品化に成功する

- 1983 (昭和58年)

- アメリカ・インターナショナルソフトドリンク社と製造技術供与契約を結び、アメリカでスコールを発売。

- 1987 (昭和62年)

- PET1500mlの発売を開始し、セブンイレブンに採用される。

- 1994 (平成6年)

- 瓶350ml、PET1000mlの発売を開始。

- 1996 (平成8年)

- 缶500ml、PET500mlの発売を開始。

- スコール25周年、初の全国キャンペーンを実施。

- 1997 (平成9年)

- 瓶245mlの発売を開始。

- 1998 (平成10年)

- PET350mlの発売を開始。この頃からメロン、パインなど多種多様なフレーバー商品が次々に発売される。

- 1999 (平成11年)

- スコールのロゴマークを全面リニューアル。

- 2001 (平成13年)

- スコール30周年キャンペーンを実施。

- 2002 (平成14年)

- 450mlボトル缶の発売を開始。

- 2004 (平成16年)

- PET500mlのラベルをハーフラベルからフルシュリンクラベルにリニューアル。

- 2006 (平成18年)

- スコール35周年キャンペーンを実施。

- 2007 (平成19年)

- スコールマンゴー発売。

- 2008 (平成20年)

- CMソングとしてキマグレンを起用。

- 2009 (平成21年)

- CMソングとしてORESKABANDを起用。

- 2010 (平成22年)

- CMソングとしてキマグレンを起用。

- 2011 (平成23年)

- スコール発売40周年を迎える。

- 2012 (平成24年)

- スコールブルーソーダが大ヒット。

- 2013 (平成25年)

- スコールホワイトパッケージデザイン変更。

- CMに藤井フミヤ氏を起用。

- 2014 (平成22年)

- 映画「トランスフォーマー4」とタイアップし、オリジナルパッケージを発売。

- 2015 (平成27年)

- 日本コカ・コーラ社とライセンス契約を締結し、コカ・コーラ社自販機にてスコールの販売開始。

- 「ももいろクローバーZ」の夏フェス限定オリジナルスコール「ヒコール白桃」を発売。

- 2016 (平成28年)

- スコール発売45周年を迎え、「放課後炭酸」キャンペーンを実施。

- 2017 (平成29年)

- サッポロビール社が「愛のスコールホワイトサワー」を発売。

- 2019 (令和1年)

- 雑誌「Popteen」とタイアップし「Hi-Skal」キャンペーンを実施。

- 2021 (令和3年)

- スコール発売50周年を迎え「50Love」キャンペーンを実施。

- CMソングに藤原さくら氏を起用。

- 愛のスコール更新ファンクラブ「カンパーイ応援団」スタート。

- 2024 (令和6年)

- スコールのロゴおよびパッケージデザインを変更。(現⾏デザイン)